子どもにスマホを持たせても大丈夫かな……

インターネットでトラブルになったらどうしよう?

そんな不安を感じる保護者の方は多いのではないでしょうか。

実際、警察庁の統計ではSNSを通じた子どもの犯罪被害は依然として高い水準にあり、特に小学生の被害は増加傾向にあります。

便利さの裏側にあるリスクを、私たち大人がしっかり理解する必要があるでしょう。

ワン仔も、家族がワンクリック詐欺に遭い「15万円請求されてる!」と泣きつかれたことがありました。

もちろん1円も払いませんでしたが、その場でITリテラシーに関する家族講義を開きました🐾

今回のお話では、「どんな危険があるのか」「どうすれば守れるのか」「被害にあった時にどう対応すればいいのか」を初心者向けにわかりやすく解説しています。

読んでいただければ、すぐに実践できるヒントが見つかりますよ。

- インターネット犯罪は誰にでも起こり得るが、親子のITリテラシー次第で防ぐことは可能

- セキュリティ対策

- 強固なパスワードと2段階認証

- スマホやパソコンのOSを最新の状態に保つ

- メッセージのリンクを開いたり、非公式なアプリを使ったりしない

- 親子でインターネット利用のルール作り

- ペアレンタルコントロールの活用

- 過剰な制限や監視により、親子の信頼関係を壊さないように注意

- トラブルに巻き込まれたら、子どもを「責める」のではなく「守る」!

- 警察や専門機関へ相談

インターネットは、子どもたちに学びを与え創造力を大きく広げるきっかけとなります。

正しく活用することで、親子の信頼を深めながら子どもの可能性を守っていきましょう。

子どもを狙うインターネット犯罪の実態

まずは子どもが巻き込まれやすいネット犯罪の手口と、その特徴について解説します。

SNSやゲームで起きているトラブルの例を知ることで、保護者が「気づきにくい落とし穴」を理解できるようになります。

怖さを知るだけでなく、「早めに気づけるポイント」を押さえましょう。

SNSで増えている子どもの被害

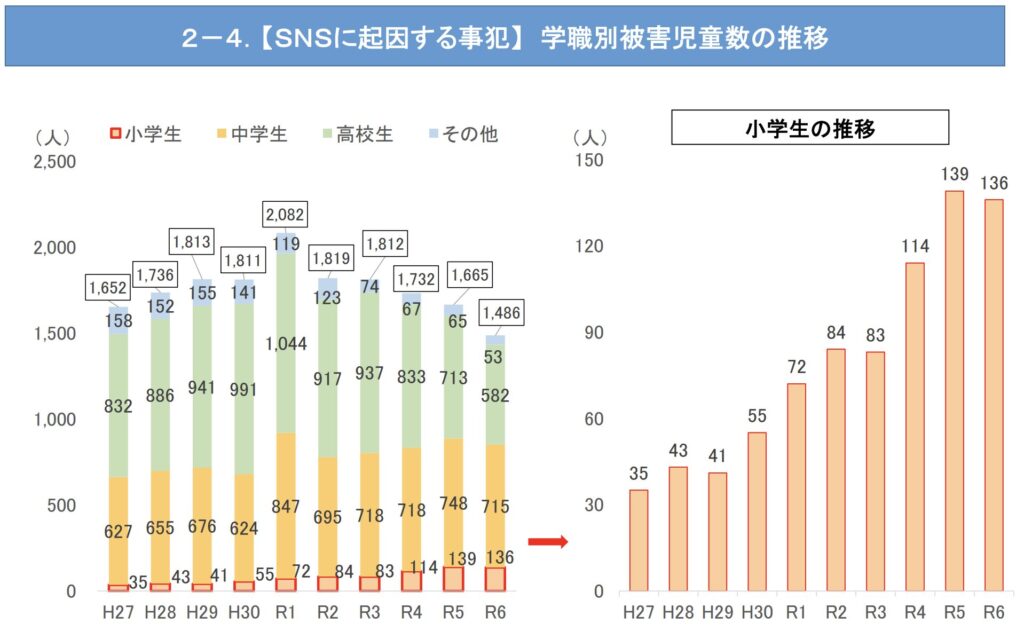

警察庁の調査では、SNSをきっかけにした犯罪はここ数年減少傾向にはあるものの、依然として高水準で推移しています。

2024年時点の被害児童数は2015年に比べて小学生で3倍以上に増えています。

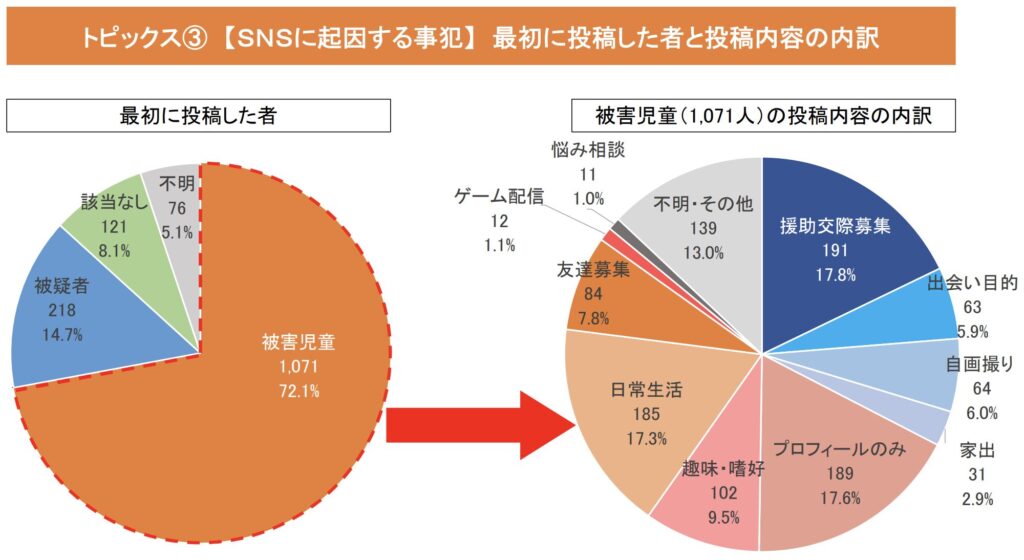

さらに注目すべきは「最初の投稿」です。被害児童と加害者が知り合うきっかけとなった最初の投稿のうち、約7割が被害児童によるものでした。

しかも投稿内容は「プロフィールのみ」「趣味・嗜好」「日常生活」「友達募集」など、一見すると犯罪に巻き込まれるとは思えないものが半数以上を占めています。

つまり、子ども自身は何気なく発信したつもりでも、そこから犯罪につながる可能性があるのです。

子どもが巻き込まれやすいインターネット上のトラブル例

SNSやゲーム、アプリの利用には便利さと同時に多くのリスクがあります。

ここでは、子どもが特に巻き込まれやすい代表的なトラブルを解説します。

- 有害コンテンツ:暴力的・性的な内容に触れて心理的な悪影響を受けることがあります。

- 個人情報の漏洩:氏名・住所や学校名を無意識に公開し、ストーカーや詐欺に悪用される危険があります。

- 金銭トラブル:高額課金やワンクリック詐欺が典型例です。

- インターネット依存:SNSやゲームに長時間没頭し、学業や生活に悪影響が出ることもあります。

- 性的被害:見知らぬ大人に写真や動画を送らされるなど、重大犯罪につながる場合があります。

- ネットいじめ:SNSやチャットでの誹謗中傷が、学校生活や人間関係に影響することもあります。

なぜ保護者が気づきにくいのか?子どもの行動とフィルタリングの利用

子どもは親に隠す方法をすぐに学びます。複数アカウントを作る、別アプリで連絡を取る、夜間にWi-Fiを使うなど、見えにくい行動が多いのです。

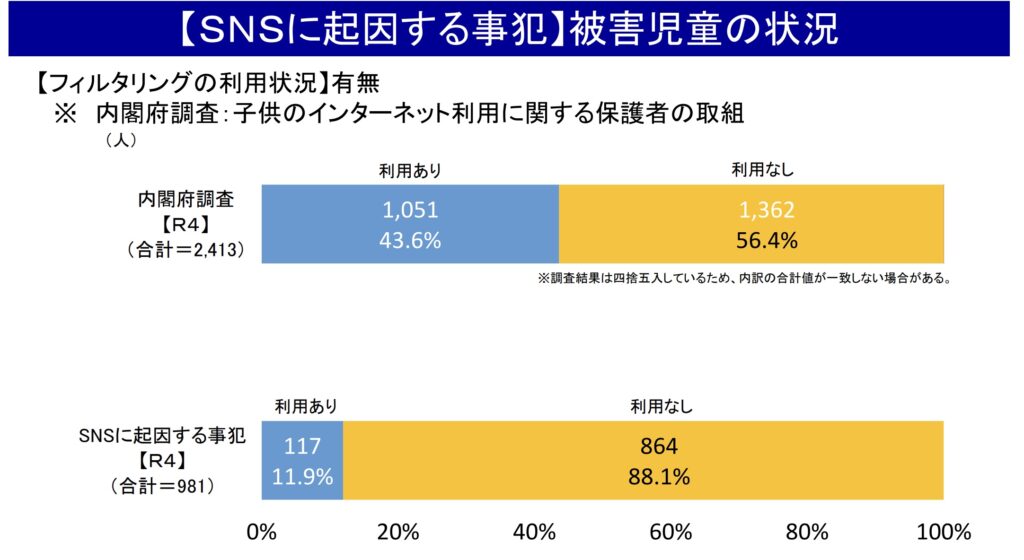

さらに内閣府調査によると、保護者の9割以上が「フィルタリング」というインターネットの制限ツールの存在を知っているにもかかわらず、子どものネット利用をフィルタリングで管理している保護者は全体の約4割しかいませんでした。

しかも、実際にSNSをきっかけに被害に遭った子どものうち、フィルタリングを利用していたのはわずか1割です。

つまり、仕組みを知っていても十分に活用されていない現状があります。

こうした背景からも分かるとおり、親子ともにITリテラシーを高める必要があります。

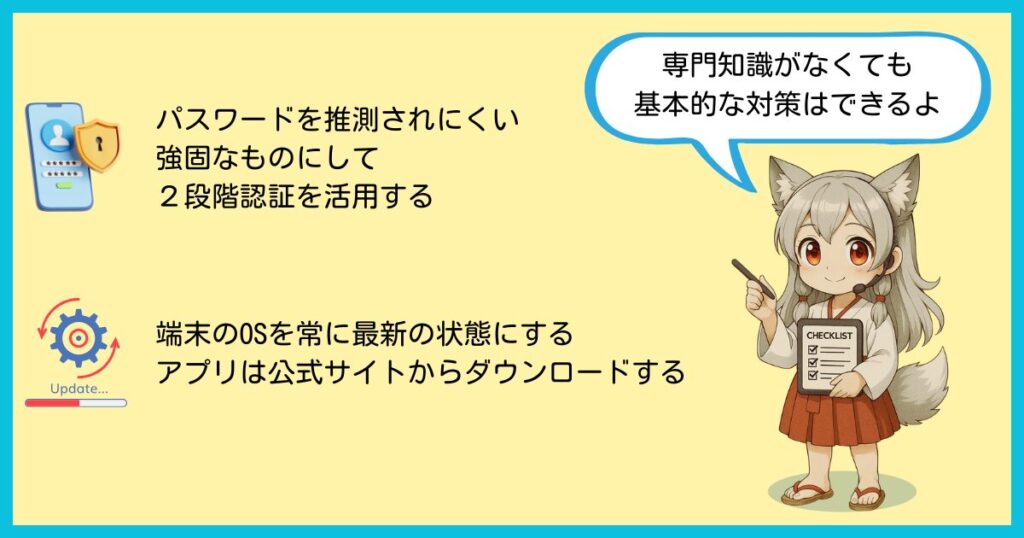

保護者がやるべき基本対策

保護者がすぐに実践できる基本的なインターネット安全対策を解説します。

難しい専門知識は不要で、パスワード管理や端末の状態など、身近な工夫で子どもを守ることができます。

パスワードとアカウント管理

子どものアカウントやパスワードは、子供が覚えやすいものにしている家庭もあるでしょう。そのため簡単に推測できる「誕生日」「好きなもの」などにしがちです。

こうした弱いパスワードは不正ログインにつながります。

- パスワードは「誕生日」「好きなもの」「1234/ABCD(並んだワード)」など、推測されやすいパスワードは避ける

- パスワードは大文字・小文字・数字や記号を組み合わせた文字(10桁以上推奨)

- パスワードは使い回さない

- ログイン時のもう一つの鍵となる「2段階認証(SMSやアプリでの確認コード)」を設定する

これだけで、不正ログインの多くを防げます。親子で一緒に「強いパスワードの作り方」を確認すると安心です。

パスワード管理は大変なので、GoogleやAppleのパスワード管理サービスを使うと便利です。無料で利用できますよ。

ワン仔は、有料ですが「1Password」を使っています。とても便利なサービスですが、GoogleやAppleのサービスでも対策に十分有効です。

スマホ・パソコンの設定とアプリの管理

難しい知識がなくても、端末側の安全設定を見直し不正アプリを防ぐだけでもリスクを減らせます。

- 自動アップデートをONにして常に最新の状態にする

- アプリは公式ストアからのみダウンロードする

- 不要なアプリは削除して整理する

これらは親の端末も同じように設定するのがポイントです。「子どもだけ設定」ではなく、「家族みんなで安全に使う」という姿勢が親子の信頼にもつながります。

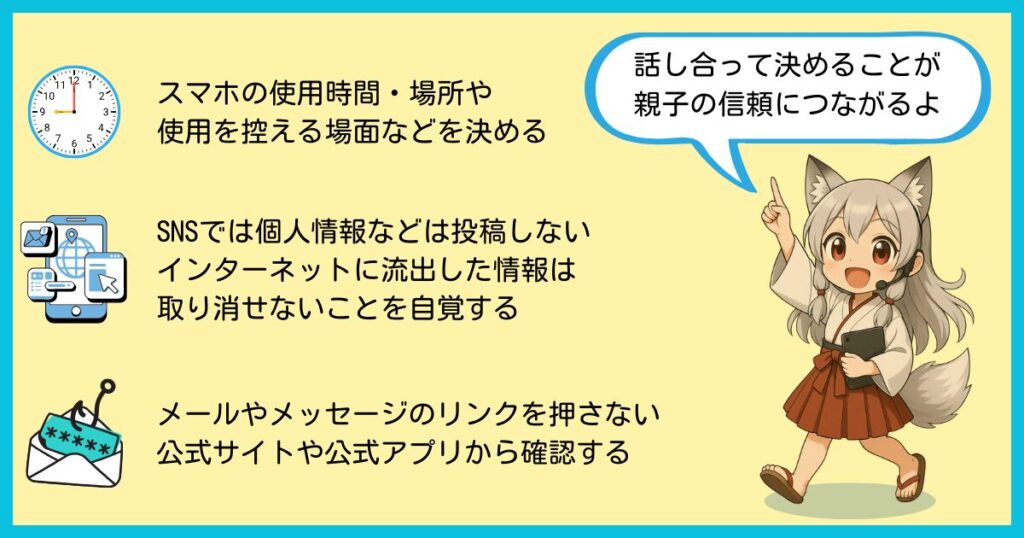

子どもを守り、親子の信頼を育むためのルール作り

家庭でできる「インターネット利用ルール」の作り方を解説します。

ポイントは、子どもに一方的に押しつけるのではなく、親子で話し合って決めること。納得して決めたルールなら守りやすく、トラブルの予防にもつながります。

使用時間や場所などのルール

インターネットを安全に使うためには「いつ・どこで・どう使うか」をあらかじめ決めておくことが大切です。

その一例です。

- 夜9時以降はスマホを充電と一緒にリビングへ、寝室ではスマホ禁止

- 平日は1時間まで、休日は2時間まで

- 食事中や会話中はスマホ禁止

- アプリのインストールや課金は必ず保護者の許可を得てから

こうしたルールを作ると、学業や睡眠のリズムを守りやすく、金銭トラブルも防げます。親子で一緒に話し合いながら決めると、子どもも納得して守りやすくなります。

また保護者の方もお子様と決めたルールは必ず守りましょう!

SNSや投稿に関するルール

SNS投稿は何気ない一言や写真からトラブルにつながることがあります。

- 本名や住所など個人情報を出さない

- 顔写真や制服の写真は投稿しない

- 室内の物やカレンダーからも情報が漏洩する可能性がある

- 位置情報はオフにしておく、さらにリアルタイムでSNSに情報をアップしないようにする(現在地が推測される)

「インターネットに一度出た情報は、半永久的に残る」ことを子どもに伝えるのがポイントです。

フィッシング詐欺や偽サイトへの注意

本物そっくりのメールやメッセージで個人情報をだまし取ろうとする「フィッシング詐欺」は、大人でも被害が出ています。

- 以下のようなメッセージで送られてくるリンクを押さない

- 「〇〇(利用しているサービス)からの緊急メールです」

- 「アカウントを停止します」

- 「賞品が当たりました」

- メッセージからではなく、ブラウザから公式アプリや公式サイトを直接確認する

子どもは特に本物かどうかを見分けにくいため、保護者がまず基本を理解しておくことが大切です。

子どもには「知らないメッセージ・初めて届いたメッセージは親に見せる」と約束しておくのが安心です。

ルールを守るための会話の工夫

ルールは「保護者が決めて守らせるもの」では長続きしません。子どもが納得して守れるように、会話を通じて作っていきましょう。

- お子様がルールを理解しやすいように、理由も一緒に説明する

- 子どもの意見も取り入れ、譲り合いながら決める

- 保護者もSNSやアプリの仕組みを知っておく(子供と共通の話題を作る)

- トラブルが起きたときに怒るのではなく、一緒に解決策を考える姿勢を見せる

この積み重ねが、子どもにとって「保護者は味方だ」と思える安心感になります。

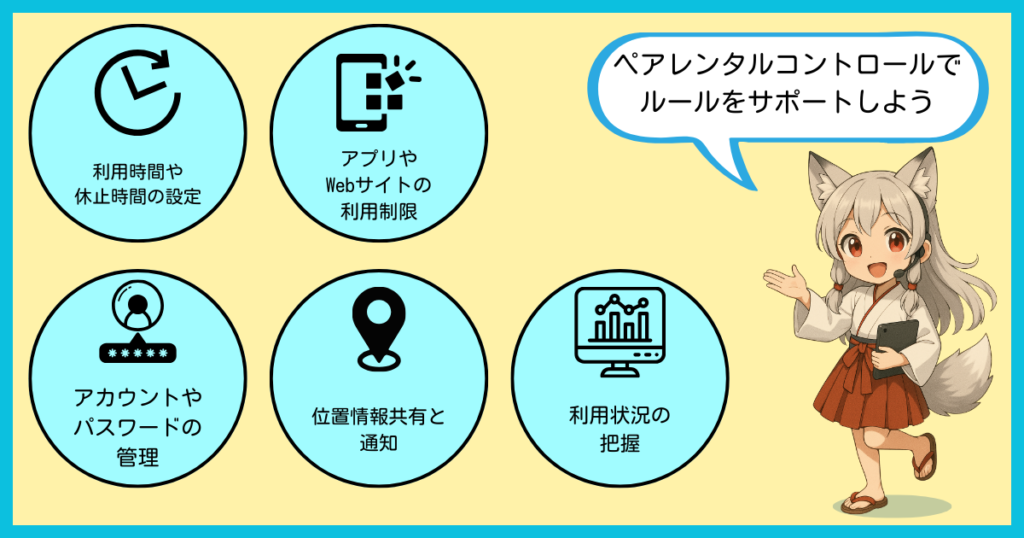

ペアレンタルコントロールの基本機能まとめ

せっかく決めたルールですが、全てを毎日確認して子どもを守ろうとするのはかなり大変です。

そこで、保護者の管理を助けて子どもを守れるツール「ペアレンタルコントロール」について解説します。

- 危険なサイトやアプリなど、インターネットの危険から子どもを守れる(フィルタリング)

- 子どものスマホやゲーム機などの利用を、制限したり見守ったりできる

- 一方で子どもが不満を覚えたり、過度な干渉により子どもの自立を妨げる恐れもある

- 大切なのは、親子で話し合い信頼関係を築くこと

代表的なのは以下のような組み合わせがあります。

- Googleの「ファミリーリンク」「子ども用Googleアカウント」

- Appleの「ファミリー共有」「スクリーンタイム」

ペアレンタルコントロールでできること

利用時間や休止時間の設定

- 1日の使用時間を設定できる

- おやすみ時間の設定で特定の時間帯はデバイスを使用できないようにする

- アプリごとに異なるルールも可能(学習アプリは無制限、ゲームは1時間など)

アプリやWebサイトの利用制限(フィルタリング)

- 年齢制限のあるアプリや有害サイトをブロックできる

- アプリのインストールを保護者の許可制にできる

- アプリ権限(位置情報や連絡先アクセス)を制御できる

アカウントとパスワードの管理・プライバシーの保護

- GoogleやAppleのアカウント設定を保護者が管理できる

- 子どもがパスワードを忘れたときに再設定可能

- プライバシー設定で個人情報の公開範囲をコントロールできる

位置情報の共有と通知

- 地図上で子どもの現在地を確認できる(学校や塾の行き帰り)

- 到着・出発を通知で受け取れる

- GoogleファミリーリンクやApple「探す」アプリで利用可能

※子どものデバイスが電源オンで、インターネット接続されている場合のみ利用可能

利用状況の把握

- アプリやサイトごとの利用履歴を確認できる

- 長時間利用しているアプリを特定し、必要なら親子でルールの見直しができる

ペアレンタルコントロールのデメリットと注意点

便利な一方で、デメリットもあります。

- 子どもの不満や信頼関係への影響

- 「友達が使えているアプリが使えない」などの制限への不満

- 「監視されている」と感じると、親子関係に悪影響を及ぼすことがある

対処法:事前に話し合い、子どもの意見も取り入れる。ルールの理由を説明する

- 管理の負担

- デバイスやアカウント設定に不慣れな保護者にとっては負担に感じる

- アプリ利用申請や設定変更の許可を都度行うことになる

対処法:定期的にアプリや設定の見直しを行い、急な管理作業を減らす

- 技術的な制約や通信環境依存

- デバイスがオフラインの状態では、一部の機能(位置情報の確認など)が利用できない

- あるアプリの特定の機能だけをブロックすることはできない

対処法:必要に応じて他のツールと組み合わせたり、Wi-Fi環境を考慮して使う

ペアレンタルコントロールは「監視のため」ではなく「コミュニケーションのきっかけ」として活用するのが理想です。

子どもの自主性を尊重するのはとても大切です。成長に合わせてルールを定期的に見直し、責任感と判断力を育んでいきましょう。

心配や不安があるなら、こちらのお話も参考にしてください。

ペアレンタルコントロール選択:親子のスマホ組み合わせ別おすすめ

代表的なペアレンタルコントロールとして、『Googleファミリーリンク』『Appleファミリー共有』があります。GoogleファミリーリンクはAndroid向け、Appleファミリー共有はiPhone向けに最適化されています。

ここでは、保護者と子どものスマホの組み合わせごとに、最適な管理方法を解説します。

| 保護者の スマホ | 子どもの スマホ | 最適な管理方法 |

|---|---|---|

| Android | Android | Googleファミリーリンクが最適! |

| iPhone | Android | Googleファミリーリンク(親がiPhoneでも管理可能) |

| iPhone | iPhone | Appleファミリー共有・スクリーンタイムが最適! 補助的にGoogleファミリーリンク |

| Android | iPhone | Appleスクリーンタイムを子供のスマホで直接管理 補助的にGoogleファミリーリンク |

管理方法の解説

- 親子でAndroid

- Googleの「ファミリーリンク」と「子ども用Googleアカウント」が最適

- 保護者がiPhone、お子様がAndroid

- Googleの「ファミリーリンク」と「子ども用Googleアカウント」が最適

- 保護者のiPhoneで「Googleファミリーリンク」アプリを活用

- 親子でiPhone

- Appleの「ファミリー共有」と「スクリーンタイム」が最適

- 位置情報の共有はApple「探す」アプリを活用

- お子様がYouTube・Gmail・Chrome等のGoogleサービスをよく使う(細かく制限したい)場合は、Googleの「ファミリーリンク」と「Googleアカウント」を活用

- 13歳未満のお子様がGoogleサービスを使用する場合は、Googleの「ファミリーリンク」と「子ども用Googleアカウント」が必須

- 保護者がAndroid、お子様がiPhone

- 基本的にはお子様のiPhoneで、直接Apple「スクリーンタイム」を設定管理

- 位置情報の共有はApple「探す」アプリ以外のアプリを活用

- お子様がYouTube・Gmail・Chrome等のGoogleサービスをよく使う(細かく制限したい)場合は、Googleの「ファミリーリンク」と「Googleアカウント」を活用

- 13歳未満のお子様がGoogleサービスを使用する場合は、Googleの「ファミリーリンク」「子ども用Googleアカウント」が必須

Googleの「子ども用アカウント」作成方法と「ファミリーリンク」の設定方法は、こちらでお話ししていますので参考にしてください。

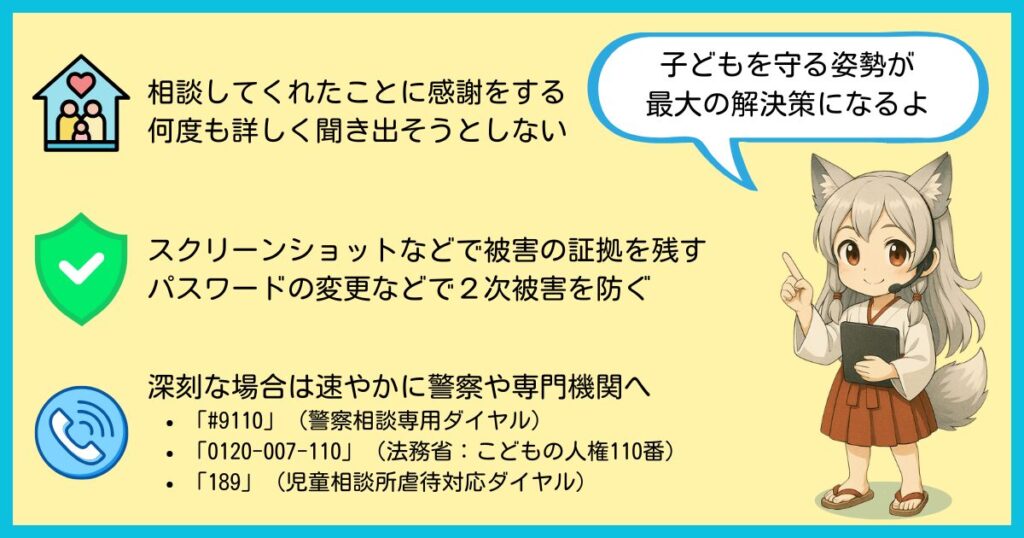

子どもが被害に遭ったときの対応方法

どんなに気をつけていても、子どもがネットでトラブルに巻き込まれてしまうことはあります。

ここでは、万が一のときに保護者がどう行動すればよいのかを解説します。

重要なのは、「責める」より「守る」姿勢で対応すること。それが、子どもにとって一番の安心になりますし、結果として被害を最小限にし再発防止につながります。

1. まずは「話してくれてありがとう」と伝える

子どもがネットのトラブルや犯罪被害に遭った場合、保護者に相談すること自体がとても勇気のいることです。

怒られるかもしれないし、心配をかけたくないよ……

自分が悪いんじゃないかな?

このような気持ちから、子どもはトラブルを隠してしまうことがあります。

その結果、トラブルはさらに深刻さを増していくのです。

そのため、何よりもまず大切なのは、話をしてくれたこと自体に感謝の気持ちを伝えることです。

「話してくれてありがとう。」

「大丈夫だよ、一緒に考えよう。」

このように、安心できる言葉をかけてあげることで、子どもは「相談してよかった」と思えます。

2. 何度も詳しく聞き出そうとしない

子どもが被害を受けた直後は、とても不安定な精神状態になっています。

保護者としては詳しく知りたいところですが、繰り返し細かく聞くことは、子どもにとって精神的な負担となる可能性があります。

特に、ショックの大きい出来事(詐欺被害・性的被害・いじめなど)に関しては、何度も思い出させることで記憶が強化され、トラウマになってしまうこともあります。

「無理に話さなくていいよ。大切なのは、どう解決するかだからね。」

「詳しいことは、必要なときに一緒に考えよう。」

このように、子どもが話しやすいタイミングを待ちつつ、過度な追及を避けることが大切です。

3. 被害を最小限にするための初期対応

次は慌てずに2次被害を防ぐようにしましょう。

- トラブルが発生した画面・動画・音声はスクリーンショットなどで保存

まずは証拠を保存、その後に削除または通報が原則 - 不正なアカウントやアプリは停止・削除する

- パスワードをすぐに変更する

- 必要ならサービス提供会社(SNS運営など)に通報する

4. 深刻な場合や対処が分からない場合は、速やかに警察や専門機関へ相談する

深刻なトラブルに巻き込まれた場合、家庭だけで解決しようとせず、専門機関に相談することが重要です。

特に、

- 金銭トラブル(詐欺・高額課金)

- ネットいじめ

- 個人情報の流出

- 性的被害(脅迫・写真の流出など)

このようなケースでは、早めに警察や専門機関に相談することで、被害を最小限に抑えられる可能性があります。

インターネット上のトラブルや犯罪に関する相談ができる機関はいくつかあります。

- 「#9110」(警察相談専用ダイヤル)

- 「0120-007-110」(法務省:こどもの人権110番)

- 「189」(児童相談所虐待対応ダイヤル)

学校の担任やスクールカウンセラーに相談できる場合もあります。

全国の警察に設置されている「#9110」は、犯罪被害やトラブルについて相談できる窓口です。緊急ではないが「どう対処すればよいかわからない」といったケースでも対応してもらえます。

もし、生命の危機や重大な犯罪が発生している場合は、ためらわず110番に通報しましょう。

まとめ:子どもの成長と安全のために

インターネットは、子どもたちに学びをもたらし想像力を伸ばす大きな可能性を持っています。

一方で、犯罪やトラブルに巻き込まれるリスクもあり、放置すれば深刻な影響を及ぼしかねません。

だからこそ、保護者ができる基本対策を実践し、親子でルールを話し合い、ペアレンタルコントロールを取り入れることが大切です。

重要なのは「監視する」ことではなく「信頼を育てる」こと。子どもの声に耳を傾け、成長に合わせてルールを見直しながら寄り添えば、子どもは安心して新しい世界に挑戦できます。

コメント